摘要:短期利空出盡,意味著集裝箱行業重歸上行周期。這是集裝箱行業未來最大的確定性,也是行業龍頭中集集團兌現優勢的新起點。

短期利空出盡,意味著集裝箱行業重歸上行周期。這是集裝箱行業未來最大的確定性,也是行業龍頭中集集團兌現優勢的新起點。

1956年,美國運輸業巨頭馬爾科姆·麥克萊恩發明了集裝箱。1970年,ISO發布了世界第一份完整的集裝箱標準草案。集裝箱主宰全球運輸業的歷史,由此開端。

從港口、貨輪、起重機,到倉儲、自動化裝卸、海陸聯運。集裝箱的出現,不僅改變了運輸介質,實現了運輸業的標準化改造,還提升了全球經濟運轉的效率,甚至改變了世界貿易的形態。

原材料和成品運輸成本的急速下降,使一批公司得以快速規模化,造就了一批跨國集團的同時,也成就了集裝箱行業的繁榮。成立于1980年的中集集團,到2019年已經成為一家營收858億元的集裝箱產業龍頭,在全球集裝箱市場占有超過40%的份額。

然而,對于集裝箱行業而言,有一些突出特征和天然屬性,始終與行業發展如影隨形。在這些特征與屬性中,周期性是最重要的一條。

在過去的二十年里,受全球經濟發展的影響,集裝箱行業的需求變化,大致可以分為三段大周期,制造企業的經營業績,因此也隨之波動,展現出鮮明的掛鉤特性。

第一輪周期的底部在2000年,亞洲金融危機陰霾散去,全球經濟重拾復蘇。在此后的八年里,以中國為代表的發展中國家實現了一輪奇跡般的經濟增長。國際貿易繁榮發展,集裝箱需求不斷攀升。在這一輪增長中,中集集團(000039.sz、2039.hk)的營業收入由2000年的89.5億元,猛增到2008年的473.27億元,整整翻了五倍有余。

從2009年到2012年,世界各國深受金融危機之苦,加之歐洲深陷歐債困境,新一輪周期隨之而至,在全球貿易萎縮的背景下,集裝箱需求銳減,舊箱遭到大量淘汰,集裝箱行業進入了新一輪低迷。

自2013年開始,經歷了數年的休養生息,各國逐漸走出金融危機的陰影,而中國因勢應時提出的“一帶一路”戰略,則加深了世界各國,尤其是中國與東亞、西亞與歐洲的貿易往來,集裝箱行業又迎來了回暖行情,集裝箱需求從底部彈起,出現量價齊升的態勢。在2018年抵達了一個階段性的需求高點。

每一輪“集裝箱周期”,背景和情節看起來都很類似:經濟下滑——貿易往來減少——集裝箱需求降低——產能供大于求——經濟復蘇——集裝箱需求加大——供給相對不足——集裝箱企業再度擴產壯大。

2000年以來的三輪“集裝箱周期”,基本上都沿著這個軌道運行。在每次周期底部,集裝箱企業都會陷入需求銳減的增長低谷,面臨業績壓力,隨后又會迎來新一輪的擴產增收。

自2013年開始的本輪周期,原本符合這一運行軌跡,但自2018年開始,一些偶發因素的到來,為本輪周期帶來了臨時性的沖擊。其中,中美貿易摩擦首當其沖,除此之外,2020年又疊加了一只非同尋常的黑天鵝:新冠疫情。

偶發因素的到來,造成了中集集團業績的波動,映射到資本市場上,則形成了股價的動蕩,從2018年1月到2020年5月,中集集團的股價從18元一帶下跌到不足7元,堪比2015年股災造成的跌幅。

股價下跌的背后,無疑反映了市場的顧慮,用最簡單的方式總結,這種顧慮無外乎兩層:

其一,2018年以來的波動,究竟是不是一個拐點,代表著穩步上行周期的結束?其二,如果上行周期沒結束,作為行業龍頭的中集,到底具有怎樣的競爭力優勢?

解讀清楚這兩層顧慮,就理解了集裝箱行業,也懂得了應當如何衡量中集集團(000039.SZ)的價值。

回顧改革開放以來的商業史,中國商品暢銷歐美的故事家喻戶曉。但很少有人知道,制造中國商品的橡膠,其實來自東南亞,鐵和銅礦石來自巴西和澳大利亞,化工原材料需要在新加坡存儲轉港。

這些交易,正是全球范圍內自由貿易的體現。它的本質,建立在你有我無、你優我劣、你成本高我成本低的國際比較優勢上。因為國際分工和國際貿易體系的存在,人類得以實現世界范圍內生產和資源的有效配置,這是現代經濟生活的重要前提。

國際分工和國際貿易體系能夠長期存在,核心原因是全球的經濟發展無法均衡,各地區經濟水平有高低、資源有多寡、物產有區分、工業門類有差別。同時,越來越多的人口、對生活質量越來越高的要求、企業的發展、發展中國家工業化的需求,都推進著全球貿易持續穩健地增長。

從這個意義上說,只要人類追求美好生活的愿望不變,各地區的比較優勢差距依然巨大,全球貿易的增長就會長期存在。泰國和越南的水果、澳大利亞的牛奶、阿根廷的牛肉、美國的數碼產品行銷全球,日甚一日,正是基于這個原因。

如果說國際貿易是一場全球范圍內的大運輸,那么承載它的便是高度標準化的現代物流產業鏈。在這其中,集裝箱作為全球多式聯運的重要基礎設施,居于絕對的核心地位。盡管距離馬爾科姆·麥克萊恩發明集裝箱已經50年,但直到今日,仍然找不到任何可以替代集裝箱的工具和體系。

全球貿易與運輸介質的剛需背景,構成了集裝箱行業上升的最大推動力,在過去的五十年里,集裝箱成為了一股勢不可擋的浪潮,集裝箱化率不斷上升,到2018年,這個數據已經達到了81.4%。

即使是“集裝箱之父”馬爾科姆·麥克萊恩,可能也會對這個數字感到驚愕,但事實是,集裝箱化率雖然看起來高高在上,卻仍然有提升空間。

以我國為例,出口與內銷的眾多指標差距,在集裝箱化率上同樣存在。如果將遼寧到廣西的沿海省份匯總,可以發現外貿貨物的集裝箱化率,一直在80%到90%的區間里震蕩,這個數字足足甩出內貿集裝箱率40%有余。

在改革經濟學的范疇內,人人都清楚,差距意味著進步的空間。東北三省的玉米、小麥、稻谷;華北的煤炭、PVC和鋁錠;西南地區的豆油、菜籽油、桐油;都出現了集裝箱化的趨勢。一個集裝箱內裝多個液袋,瞬間就可以解決大宗食用油運輸的難題。對于這種富有中國智慧的創新,其動力用一個詞就可以總結:成本節約。

集裝箱化率提升有增量,在存量保持上也有硬邏輯——海運公司管理層最關注的指標是運營率,船往返越多,錢賺得越快。但周轉率上去了,集裝箱的使用率也跟著同步上行,最后造成的結果就是船跑得越勤,集裝箱損耗就越快,買新箱換舊箱的淘汰需求,一直伴隨著運輸效率同比上升。

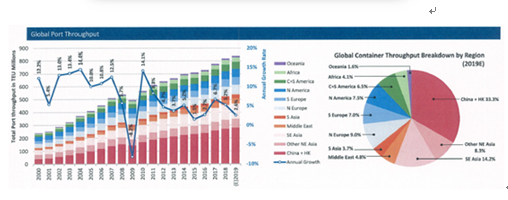

從國際貿易長期增長的大背景,到集裝箱化率提升的內在邏輯,這些大大小小的因素疊加在一起,使得過去二十年里,全球集裝箱的保有量始終逐步上升,目前已達4000萬標準箱左右。從中長期看,全球集裝箱雖然存在景氣周期的波動,但穩中有升的需求長邏輯,卻是板上釘釘。

趨勢從來不是一帆風順的直線,偶發事件的干擾,既是趨勢中的常態,也是造成波動的原因。中美貿易爭端與摩擦,新冠疫情的蔓延,就屬于這種干擾。而這種干擾帶來的波動,造成了分析師們的爭論。爭論的焦點在于——2018年以來的波動,究竟是否意味著集裝箱上行周期的終結。

想要解答這個問題,需要綜合兩方面得出答案。

對于中美貿易爭端的解讀,在過去兩年內文牒繁冗。但從全球和中美貿易的結構性分析中可以得出一個趨勢性結論:這種摩擦帶來的沖擊峰值,出現在2018年,在此后兩年里則相對低迷,處于消化存量的狀態。

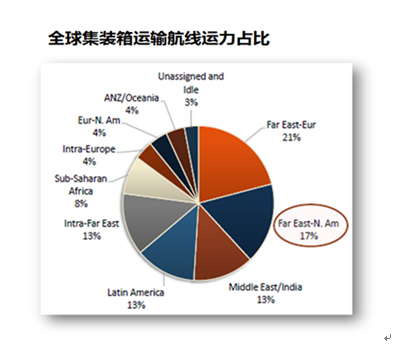

從數據上看,在全球集裝箱運輸航線運力中,中美集裝箱航線的占比為17%,這個數字雖然不低,但卻不是決定性的影響因素。因為即使中美之間的貿易額度收縮30%,對于全球運輸航線的影響也只有5%,算不上災難性的后果。

同時,中國及亞洲的集裝箱吞吐量在全球占比則越來越多。這種此消彼長的平準狀態,決定了中美貿易摩擦,對于集裝箱長周期的影響將保持在有限的程度內。

出現于2020年的新冠疫情,對于全球集運和集裝箱需求帶來的影響,則具有鮮明的時效性。

從海關統計數據上看,今年上半年,我國貨物貿易進出口總值14.24萬億元人民幣,同比下降3.2%,降幅較前5個月收窄1.7個百分點。其中,出口7.71萬億元,下降3%;進口6.53萬億元,下降3.3%。

在經歷了一季度的震蕩后,二季度的進出口開始回穩,今年二季度,我國外貿進出口7.67萬億元,同比下降0.2%,降幅較一季度收窄6.3個百分點。而從月度觀察,自4月份起出口連續3個月實現正增長,6月份當月進出口同比增長5.1%,其中出口增長4.3%,進口增長6.2%。

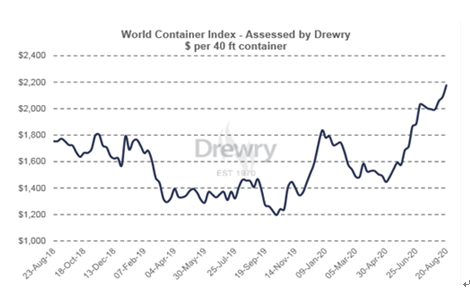

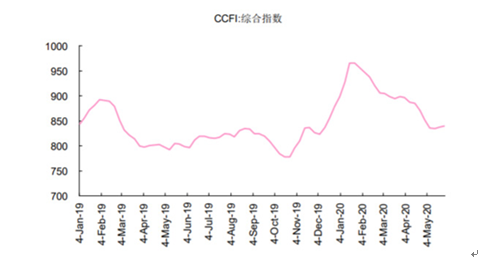

這意味著,疫情帶來的影響看似來勢洶洶,實則局限在月度短區間內,并不足以造成趨勢的扭轉效應。事實上,在2020年上半年,全球集運指數已經見底回升,二季度的集裝箱需求出現環比改善。在進入三季度之后,這種改善的趨勢格外明顯,尤其是一些區域內,整體超越行業預期,存箱量下降的事實,已經被券商分析機構和中集這樣的行業巨頭納入洞察。

全球集裝箱運價指數兩年期現貨運價趨勢

中國出口集裝箱運價指數及上海出口集裝箱運價指數均已見底回升

中集標準干貨箱周產出存箱量近期下降

集裝箱行業步入上升周期,有國際貿易、工具唯一、集裝箱化率提升、舊箱淘汰等多重因素助力,在這個過程中或許有少許波動,但無論如何,中美貿易摩擦和新冠疫情的力量,都不足以將上升周期徹底扭轉。

隨著短期影響因素的修復,全球集裝箱市場長期穩中有升的需求趨勢并不會變,利空出盡,見底在即的描述雖然老舊,卻非常準確。這是集裝箱行業本輪上升周期的大背景,也是中集集團未來最大的確定性。

2017年4月,集裝箱行業發生了一件大事,在整個國際集裝箱市場掀起了一輪幅度不小的價格上漲。

根據集裝箱行業自律公約,所有企業自2017年4月份開始,必須在集裝箱涂裝上使用更加環保的水性涂料,取代原有的芳烴類溶劑。這一輪“油改水”,為集裝箱增加了200美元的單箱成本,從而造成了行業性的價格上漲。

對于任何想要進入集裝箱行業的資本來說,“油改水”的政策,無異于為其增加了一道“每箱多出200美元”的門檻。然而,集裝箱行業的門檻,又豈止200美元這一條。

作為典型的重型機械工業,集裝箱行業符合一切大工業體系的特征:起始投資大、資產模式重、有技術壁壘,規模優勢決定盈虧線……其他機械工業的該具備的要素一樣不少,除此之外,它還有一些屬于自己的獨特門檻,決定了集裝箱行業極難進入的特性。

集裝箱行業的第一道獨特門檻,是生產用地。

在集裝箱行業內,有一則公開的秘密:一千條,一萬條,工廠選址第一條。集裝箱工廠選址的重要性,在于工廠造出的空箱需要運到港口裝載貨物,由于箱體巨大,長距離運輸性價比極低,將嚴重影響集裝箱企業的利潤。因此,在港口就近開設集裝箱廠就成為了必然選擇。

這條規定擋住后來者的原因很簡單:港口附近,已經沒有符合大規模生產所需的現成的大塊土地,即使有這樣的地塊,受產業、環保政策的限制,各地政府也已經明確不會批準集裝箱產業的用地需求,未來將以現有存量產能作為發展基礎。

集裝箱行業的第二道獨特門檻,是產能限制。

2019年,國家發改委下發了新一版的產業結構調整指導目錄。其中針對普通運輸集裝干箱項目的第三十條規定,工藝技術落后,不符合行業準入條件與有關規定、不利于產業結構優化升級,不利于安全生產、不利于資源能源節約、不利于環保、低水平重復建設的項目,一律加以限制。

政府對于產能的限制不僅阻斷了新進入者,也將產能直接鎖定在一個固定存量上,甚至間接削弱了現有產能。

土地與產能限制兩道門檻,造成了集裝箱行業的獨特性——僅憑這兩條,新資本就基本沒有可能進入行業,整個行業產能因此呈現出高度稀缺性的特點。

這里或許有人會產生疑惑:如果國內限制如此多,那么為什么資本不選擇繞路,到其他發展中國家去建立工廠呢?

跨國家的產業轉移,在過去二十幾年的商業史中,的確不勝枚舉。就當下而言,印度、越南這些低勞動力成本地區,也的確存在吸納工業的需求。但不去這些國家建廠,其中原因很多,除了宗教、風俗之外,最主要原因是集裝箱行業是大工業體系,需要上下游供應鏈支持。

一方面是產業限制的高壁壘,一方面則是產業轉移的高難度。“兩高”背景下,集裝箱產能想不稀缺亦不可能,供給長期處于不飽和狀態。而另一方面,高壁壘對于產能的限制,會使得現有產業結構,更加趨近于寡頭競爭。

韓進海運的破產、中遠海對勝獅的收購,達飛收購東方海皇、赫伯羅特和阿拉伯輪船的合并、馬士基收購漢堡南美、日本三大船企重組合并集運業務……使得集裝箱行業的結構發生了重大變化:運力越來越稀缺,制造廠商越來越少,行業集中度越來越高。這對于一個行業的影響,是良性或理性的競爭與合作,開始變得可能,各個廠商的行為將更加理性,對于行業的健康發展也更易達成共識——主動抑制產能而非無序擴張。

產能的稀缺、寡頭的理性競合,共同推動了一個確定性極高的結果,那就是當中美貿易摩擦和疫情這些短期擾動因素修復后,行業將重歸供給不足的供需格局。

這種供需格局的重新回歸,意味著一個預期:作為具備產能優勢的龍頭企業,中集集團將在需求長期上升,供給相對不足的長邏輯下,成為最大的受益者。

2020年8月28日,中集集團發布了2020年中報,公司在上半年實現營業收入394.32億元,虧損1.83億元。

作為集裝箱行業的全球龍頭,行業周期波動帶來的利空區間,使得中集集團業績承受了壓力。然而解讀這張財報,卻還可以發現一些虧損之外的東西:

在集裝箱產銷量上,公司繼續保持全球行業第一的位置。實現了84.49億元的營業收入,凈利潤同比增長達535.8%之巨。除此之外,公司還是全球銷量第一的半掛車生產制造商,全球三大旅客登機橋制造商之一。海工業務也呈現出持續增長的趨勢。

一言以蔽之,在集裝箱主營業務上,中集集團的業績反轉,已經實現。取得這個反轉的原因,既有我們前面所論及的需求長邏輯,也有產能稀缺的固定格局。但最根本的原因,還是在于中集這家巨頭企業的大工業體系,在產業布局、研發、制造、產品升級、銷售網絡、規模效應等多個領域的全面競爭力優勢。

過去的二十多年里,中集的集裝箱業務,走的是一條與全球經濟增長并軌的道路。讓中國的集裝箱走向全球,是中集乃至中國集裝箱行業的目標。現在,這個目標已經完全達成,中國的集裝箱產能,占據了世界總產能的95%。在這個份額中,中集占據了將近一半的比例。

行銷世界的增長故事幾近結束,讓中集的優勢充分釋放,這個新的目標正在接過下一棒。而這種優勢的釋放,往往與行業的特性相互契合。從這一點上看,中集的競爭優勢,就是這樣一段漫長的積累歷程。

面對集裝箱行業的天然門檻——用地。中集占據了先入者的絕對優勢,公司擁有行業內最全的海岸線布局,既占據國內幾大重要港口,也擁有自己的堆場服務。這意味著,中集不僅可以依靠準入資質擋住任何新入者,也牢牢占據了港口區位優勢。

這種產業布局上的領先布局,在每一個布局點上都有一段細致的故事與謀劃,但最主要的一條因素,是時序上的領先。

在供應鏈上,集裝箱產業對相關配套的要求之高,是普通人難于想象的,它需要鋼材、木加工、水電供應、裝備物流等工業部門做配合。新入者即使大幅提高資本投入和盈虧平衡的基準,也會面對嚴重的壁壘。

對于集裝箱行業來說,“以鋼為綱”不是歷史中的口號,而是無可辯駁的真理。合計各種箱型的成本,鋼材的占比超過了50%。

在這一點上,中集以其規模效應,與國內幾大鋼廠達成了戰略合作。一方面,可以享受最高的鋼材折扣,另一方面,則可以通過框架協議的期貨效應,規避國際鋼材市場的價格波動,降低自身風險。對于缺乏規模的新入者而言,帶量采購難于登天,在不具備鋼鐵工業的他國建廠,將會帶來運輸成本的陡增。

作為產業龍頭,中集自 1995 年實行集團化運營以來,一直著力于集團研發、生產體系的構建和完善,擁有最全的集裝箱研究專利及最優秀的技術團隊,這為公司積累下了雄厚的技術儲備優勢。

在這個基礎上,中集開始了著力于綠色環保、數字化自動化生產、安全智能等方面的自我變革。

2017年,公司在集裝箱業務板塊推行了名為“龍騰計劃”的改革,它的主要內容包含三個部分:其一,通過“機器換人”等制造技術升級打造高度自動化生產線;其二,通過推進制造體系的數字化升級以及共享服務中心的建立、基地化運作、業務外包等提升管理水平和管理效率;其三,通過本質安全改造、工藝變革及末端治理、綜合能源管理等技術和管理手段,全面提升HSE治理效果,實現企業的健康可持續發展。

這種在生產方式和管理水平上的變革,大幅度達到了每一家大型企業都渴望的降本增效目標,到2019年,與競爭對手相比,中集擁有了較大的總成本優勢,只要對比中集集團和中遠海發等行業同行的毛利率,就可清楚地看到這種優勢的體現。

由第三方來描述中集,立于行業頂端只是一個傳統意義上的定義。事實上,對于任何一家擁有45%行業份額的公司而言,稱它代表了這個行業,絲毫不為過。在這一點上,市場份額只是原因之一,作為長期經營者,中集擁有絕對的行業洞察優勢——它的豐富市場經驗,對行業上下游動態、價格影響趨勢的掌握,無疑都處于行業研究頂尖水平。

近年以來,在券商分析師中,開始流行用詩詞對上市公司進行概括總結。如果遵循這個流行趨勢的話,那么,與中集集團的未來預期最貼切的一句詩,應當是這樣的:

不畏浮云遮望眼,只緣身在最高層。

無論是英國、美國、德國、還是日本,擁有一項傲立全球的工業門類,都需要經歷幾代人的胼手胝足,投入漫長的時間和無可計量的資源。而這種龍頭優勢一旦奠定,小到這個行業,大到這個國家,就擁有了在全球先進制造中難以撼動的競爭地位,甚至于牢牢掌握戰略優勢。

這對于中國許多工業門類而言,都還是一門尚未結業的大考。

因此,中集不是蘋果,不是twitter,更不是可口可樂。適用于科技、互聯網、快消企業的估值邏輯,都無法簡單套用在中集身上。

衡量中集的價值,不能僅僅看它賣出了多少干箱與冷箱,在全球聚集了多少用戶,實現了多少當期收入和利潤。一旦低估中集,就是在低估中集在產業布局、在供應鏈、在技術儲備和行業洞察上的優勢,也是在低估集裝箱行業周期回暖后的需求彈性,更是在低估全球經濟與貿易的復蘇增速。

從驛路馬車到鐵路、從集裝箱貨輪到航空,人類始終在讓世界經濟的運轉效率更高、速度更快。在集裝箱運輸方式無可替代的大背景下,只要人類不放棄讓世界變好的努力,集裝箱行業的供需格局就不會變,集裝箱行業的長邏輯也不會變。這是集裝箱行業最大的確定性,也是中集的未來。

隨著京東PLUS會員權益不斷創新升級,其持續增長的優質會員用戶,也為合作品牌打開了高質量增長新通道。

2025-01-08

2025-01-08投資家網(www.51baobao.cn)是國內領先的資本與產業創新綜合服務平臺。為活躍于中國市場的VC/PE、上市公司、創業企業、地方政府等提供專業的第三方信息服務,包括行業媒體、智庫服務、會議服務及生態服務。長按右側二維碼添加"投資哥"可與小編深入交流,并可加入微信群參與官方活動,趕快行動吧。